“Man sollte alles so einfach wie möglich machen,

aber nicht einfacher.” (Albert Einstein)

Zuerst erschienen auf LinkedId am 14. Juli 2024

An den Anfang dieses Textes über Komplexität gehört die Schreibblockade, mit der ich mich bei dem Thema herum geschlagen habe.

In der Hoffnung auf Inspiration zum Thema Vereinfachung hat mich dieser Ted-Talk zum Thema Kommunikation vorübergehend komplett zweifeln lassen: How to write less but say more – Von Tipp 1: “Stop being selfish” bis 5: “Just stop” fühlte ich mich ertappt und überfordert. Zwei Gedanken haben mir geholfen, doch noch zu starten. Zum ersten würde ich argumentieren, dass Jim VandeHei im Mittelteil des Vortrags von seinem eigenen Konzept, insb. Tipp 1 abgewichen ist.

Und zweitens möchte ich behaupten, dass Komplexität ohne Kontext nicht zu erfassen ist.

Maximale Einfachheit mag als Endergebnis eines langen Prozesses möglich sein, aber ich bin ja gerade erst aufgebrochen mit dieser Textserie. Also spanne ich ungezwungen vom Anspruch der Perfektion ein paar Gedankenfelder auf, in denen ich zum gemeinsamen Spaziergang einlade. Ob mir gerade jemand folgen mag, ist dabei gar nicht so wichtig, ich gehe diese Gedankenspaziergänge auch gerne allein.

Warum also Komplexität

Meine erste Erinnerung bringt mich zurück zu den N-Dimensionalen Vektorräumen, die unsere Mathe-Lehrerin mit einem Bündel Stricknadeln zu visualisieren versuchte. Als sie die fünfte Nadel im 3-dimensionalen Raum arrangieren wollte, hatte ich die eine Hoffnung: Bei der Abiturprüfung irgendwie daran vorbei kommen können…

Dabei beginnt Komplexität im Grunde erst da, wo sich etwas selbst mit beliebig vielen, aber eben linearen Dimensionen nicht mehr vollständig beschreiben lässt. Der Wikipedia-Artikel zur Komplexität lässt erahnen, wie tief man sich allein in Definition und Erklärung des Begriffs verstricken kann.

Ich möchte an folgenden Satz daraus anknüpfen: “Komplexe Situationen hingegen entziehen sich der Beherrschung vollends und lassen nur ein modellhaftes Verständnis zu, da ihre Gesetzmäßigkeiten, Wirkungen und Entwicklungen nicht aus den einzelnen Aspekten selbst hervorgehen […]”

Modellbildung als Netzdarstellung

Als Computerspielentwickler habe ich über viele Jahre mehr oder weniger komplexe Systeme selbst entworfen oder analysiert.

Selbst das komplexeste Modell bleibt immer noch eine Vereinfachung der Wirklichkeit und wird von Annahmen und Bewertungen getragen. Nicht immer lassen sich die Annahmen über Simulationen überprüfen oder das System von subjektiven Bewertungen entkoppeln.

Im schlimmsten Fall bringt eine falsche – oder nicht akzeptierte – Annahme das ganze Modell zum Einsturz.

Nach meiner Erfahrung ist die größte Falle in der Modellbildung die Vereinfachung auf eine Dimension – zum Beispiel in einem linearen Text wie diesem. Auch die zweite oder dritte Dimension der Darstellung wird einem komplexen Problem häufig nicht gerecht. Es droht die unzulässige Vereinfachung, vor der das einleitende Einstein-Zitat warnt.

In der Erarbeitung und Dokumentation eines komplexen Systems habe ich die besten Erfahrungen mit Wiki-Systemen gemacht, die das Erstellen von Verlinkungen zwischen Elementen erlauben, so dass es auf unterschiedlichen Wegen navigiert werden kann.

So ergibt sich ein Netz aus Elementen und ihren Beziehungen, das sich mit dem wachsenden Verständnis des Modells leicht erweitern lässt.

Das Bild eines Netzes bringt mich zu einem Exkurs in die Psychologie der Überzeugungen. Dr. Art Markman beim Lincoln Project, 8.10.2020: “You don’t actually change somebodies mind. What you actually do is to give them the opportunity to change their own mind. […] We often bring data to a values fight.”

Bei mir hat sich das Bild eines Netzes eingeprägt, das zwischen verschiedenen Kernwerten aufgespannt ist und darauf eine Kugel ausbalanciert hat, die lange Zeit stabil liegen kann und dann aber schlagartig fundamental seine Position verändert.

Das Bild ist in dem Interview eigentlich gar nicht gezeichnet worden, aber es hat sich mir als Metapher der Komplexität der menschlichen Psyche eingebrannt.

Die Gefahren bei der Vereinfachung allein über Ziele

Es braucht noch einen Gedanken auf der Zielgeraden: Ziele allein halte ich nicht für ausreichend, um das gemeinsame Verändern eines komplexen Systems zu steuern. Ein scheinbar einvernehmliches Ziel “Gewaltkriminalität zu reduzieren” ließe sich von Polizeistaat bis Anarchie auf vielen unterschiedlichen Wegen verfolgen, über die es wohl keine einvernehmliche Einigung geben wird.

Selbst mit gemeinsamen Werten und Überzeugungen bleibt es schwierig, die Wege so zu koordinieren, dass es nicht zu negativen Multiplikationseffekten und unerwünschten Nebenwirkungen kommt – mein Angstgegner Vektormultiplikation lässt grüßen.

Hinzu kommt die Schwierigkeit, überhaupt die richtigen Ziele und Messgrößen zu identifizieren. Komplexität bleibt bei allen Versuchen der Vereinfachung immer komplex!

Als positives Forshadowing – also der Erzähltechnik des Andeutens späterer Ereignisse – möchte ich ein iteratives Vorgehen als hilfreiche Methode erwähnen. Durch kurze Feedbackschleifen wird es leichter, unerwartete Nebenwirkungen der ersten Schritte zu erkennen und die nächsten entsprechend anzupassen.

Auch dabei gibt es einen ganzen Haufen unangenehmer Fallstricke, die den Rahmen endgültig sprengen würden.

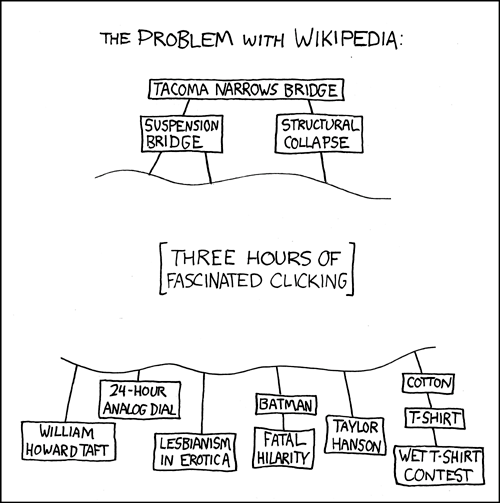

Mit iterativer Methode konnte ich letztlich auch meine eingangs erwähnte Schreibblockade überwinden. Dieser Spaziergang ist dann ganz anders verlaufen, als im ursprünglichen, groben Plan vorgesehen war. Immerhin habe ich es vermieden, bei analogen Uhren mit 24h-Anzeige anzukommen, wie der XKCD-Comic 214, den ich als Titelbild verwendet habe.

Als Beispiel für das wohl größte, globale und optimistische Projekt, das über Ziele und Meßgrößen gesteuert wird: Die 17 UNO-Nachhaltigkeitsziele zur “Förderung nachhaltigen Friendens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten”. Und als positiven Abschluss ein 3-Minuten-Beitrag zum Vereinfachen von Kompliziertheit durch Zulassen der Komplexität von Eric Berlow: