Zuerst erschienen auf LinkedIn am 20. September 2024

Stabiles Dreieck Komplexität – Vertrauen – Kooperation

Mit diesem Artikel bildet sich in meinem gedanklichen Netz das erste stabile Dreieck.

Den Start bildete die Verbindung von Komplexität hin zu dem, auf Umwegen erreichten, Vertrauen, ohne dass sich komplexe Systeme nicht benutzen lassen.

Hinzu kommt nun die Zusammenarbeit, im Folgenden Kooperation genannt.

Ohne Vertrauen ist keine Kooperation möglich und ohne Kooperation ist der erreichbare Grad an Komplexität begrenzt. Ich würde jetzt sogar die steile These wagen und behaupten, dass ohne Kooperation gar kein Fortschritt möglich ist.

Kooperation ist stärker als Wettbewerb

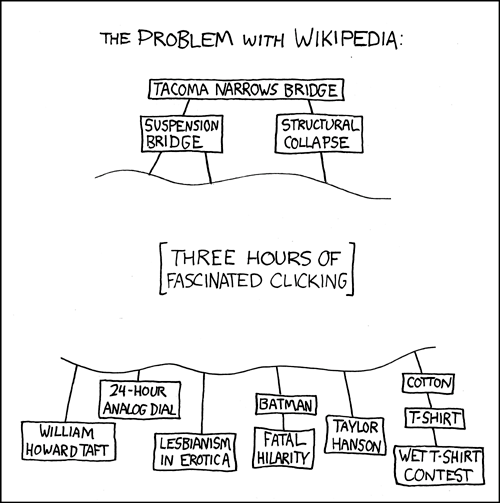

Ich höre den Aufschrei: Aber ist es nicht der Wettbewerb, der die Innovation vorantreibt?! Überraschend fand ich folgende Erörterung im Wikipedia-Eintrag zu Joseph Schumpeter, dem Begründer des Konzepts der “kreativen Zerstörung”:

“Schumpeter begründete in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911) Pionierleistungen nicht vorwiegend mit ökonomischem Eigennutz, sondern mit psychologischen Motiven, zu denen auch die „Freude am Gestalten“[27] zählt. […] Schumpeter erkannte damit das Wechselspiel aus Innovation und Imitation in der Arbeitswelt als Triebkraft des Wettbewerbs.” – (https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter#cite_note-27)

Also treibt die Innovation den Wettbewerb – nur lässt das nicht automatisch auch die umgekehrte Schlußfolgerung zu. Die Triebfeder für Innovation könnte auch schlicht in der menschlichen Natur liegen und der kapitalistische Wettbewerb ist einfach nur ein guter Katalysator dafür.

Ohne zu stark in Richtung Wirtschaftstheorie abschweifen zu wollen, möchte ich doch meinen (derzeitigen) Lieblingskapitalisten Nick Hanauer zitieren aus seinem TED-Talk von 2019: “ The dirty secret of capitalism — and a new way forward”:

“Now, the old economics is correct, of course, that competition plays a crucial role in how markets work, but what it fails to see is that it is largely a competition between highly cooperative groups, […] and anyone who has ever run a successful business knows that building a cooperative team by including the talents of everyone is almost always a better strategy then (hiring) just a bunch of selfish jerks.” (11:39)

Den Weg dahin arbeitet er sich an klassischer – neoliberaler – Wirtschaftstheorie ab und stellt sie dann in Kontrast zu einem neuen Ansatz, der sich aus der Schlussfolgerung ergibt, dass Menschen von Natur aus kooperativ, auf Gegenseitigkeit bedachte und moralisch handelnde Wesen sind.

“if […] we accept the latest empirical research, real science, which correctly describes human beings as highly cooperative, reciprocal and intuitively moral creatures, then it follows logically that it must be cooperation and not selfishness that is the cause of our prosperity, and it isn’t our self-interest but rather our inherent reciprocity that is humanity’s economic superpower.” (9:16)

Ich möchte nicht nur den gesamten Vortrag empfehlen, sondern auch auf den Podcast verweisen, der seit 2019 zuerst systematisch die neue Wirtschaftstheorie hergeleitet hat, sondern seitdem immer wieder sehr spannende Interviews und Buchbesprechungen bietet. https://pitchforkeconomics.com/

Nullsummenspiele sind eine theoretische Vereinfachung

Wo ich schon so viel Richtung Wirtschaftstheorie zitiert habe, füge ich noch den Link zu dieser Folge hinzu, die komplexe, agentenbasierte Wirtschaftsmodelle bespricht, die sehr gute Vorhersagen während der Covid-Pandemie geliefert haben. Das traf meine Leidenschaft für Simulationen und ich bin sehr neugierig, das dazugehörige Buch “Making Sense of Chaos: A Better Economics for a Better World” zu lesen.

Erwähnt habe ich es hier vor allem für die Erklärung für die simplen Nullsummenspiele und Gleichgewichtsmodelle in der klassischen Wirtschaftstheorie. Sie bilden die Realität in der Regel ungenügend bis schlecht ab, waren aber zur Boomzeit der Theoriebildung in den 1950ern und folgend alles, was sich rechnerisch abbilden ließ.

Die Welt ist kein Nullsummenspiel

Dabei sind Nicht-Nullsummenspiele in der Praxis der Regelfall. Selbst in scheinbar reinen Konkurrenzsituationen treten häufig eben keine Nullsummen-Effekte ein. Wenn zwei Schuhhändler an der gleichen Stelle der Stadt ihre Läden haben, können beide davon profitieren, dass mehr Leute zum Schuhkauf dorthin kommen, weil die gemeinsame Auswahl größer ist.

Eines der bekanntesten Theoriespiele hierzu ist das Gefangenendilemma, bei dem aufgrund der kurzfristigen Vorteile zwei rationale Spieler*innen sich für die scheinbar weniger optimale Version entscheiden.

Mir gefällt die Formulierung als Aufgabe mit Aufwand und Nutzen besser, deshalb nutze ich diese Variante zur Erläuterung des Setups:

- Für eine zu Zweit zu erledigende Aufgabe gibt es für jede Einzelperson die Option, Aufwand betreiben (Kosten 5) oder faul mitzulaufen (Kosten 0).

- Das erwartete Ergebnis ist

- Der maximale Mehrwert bei Kooperation = beide betreiben Aufwand ist also 6: 16 Ertrag – 2×5 Kosten = 3 pro Person.

- Das spieltheoretische Dilemma ist nun, dass individuell “rational handelnd” beide jeweils keinen Anreiz haben, Aufwand zu betreiben. Faul sein ist ohne Risiko:

So formuliert kann ich mir kaum vorstellen, dass viele sich auf die faule Haut legen und die anderen alleine arbeiten lassen würden, aber spieltheoretisch ist es dieselbe Auszahlungsmatrix wie Beispiele des klassischen Gefangenendilemmas.

Auf lange Sicht zahlt sich Kooperation aus

Relevant für das Thema Kooperation wird dies nun, wenn das Gefangenendilemma als wiederholtes Spiel durchgeführt wird. Dann zahlt sich plötzlich Kooperation doch aus, solange man nicht nur mit völlig naiven Gegenspieler*innen zu tun hat, die sich alles gefallen lassen. Eine weit beachtete Arbeit basiert auf einem Computerturnier aus den 1980er-Jahren, in dem verschiedene Strategien gegeneinander simuliert wurden. Hierzu empfehle ich die wundervolle Aufbereitung vom Youtube-Channel Veritasium, die sogar ein Kurzinterview mit Prof. Robert Axelrod enthält, der das genannte Turnier durchgeführt und untersucht hat: What Game Theory Reveals About Life, The Universe, and Everything

Die Gemeinsamkeiten der erfolgreichsten Strategien teilen dabei folgende Kriterien:

- Nett – starten kooperativ und verweigern nicht als erstes

- Nachsichtig – kehren zur Kooperation zurück auch nach einer Phase der Verweigerung

- Vergeltend – lassen sich nicht ausnutzen und verweigern die Zusammenarbeit, wenn die andere Partei damit anfängt. (Interessant ist die Einordnung hier auf Platz 3, Nachsicht ist also erst einmal wichtiger.)

- Nachvollziehbar – das erwartbare Verhalten ist einfach zu verstehen, was für die Strategien von Bedeutung ist, die durch besonders komplizierte Tricks versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen.

Mit dem von mir modellierten Szenario, das auch Aufwand berücksichtigt, könnte man jetzt natürlich darüber nachdenken, ob eine gemeinsame Strategie der wechselseitigen Pause nicht schlauer wäre, denn pro Spielrunde steht einem Nettogewinn von 5 nur ein Zuwachs von +1 bei doppeltem Aufwand gegenüber.

Es gäbe noch so viele gute Beispiele für den Vorteil von Kooperation, zum Beispiel Sportmannschaften, bei denen ein gutes Zusammenspiel auch eine Truppe von egoistischen “Superstars” schlagen kann.

Kooperation ist so offensichtlich überlegen gegenüber Konkurrenz, dass ausgerechnet das Wettbewerbsrecht nicht ohne Verbot der Kooperation auskommt. Das ist irgendwie ironisch, wenn man darüber nachdenkt. Und das ist natürlich nicht so, weil Kooperation etwas schlechtes ist. Zu große Machtkonzentration verleitet zu einem Missbrauch dieser Macht – und diesen Machtmissbrauch gilt es aus gutem Grund zu verhindern in einer Welt, die so stark auf Eigennutz konditioniert ist. Aber auch das führt wieder zu einem ganz anderen Thema.

Zerstörung ist einfacher als Aufbau

In dem weit beachteten und lesenswerten Buch “Sapiens” von Yuval Noah Harari, 2015 arbeitet er sehr gut heraus, wie es die Fähigkeit der Menschen zur Zusammenarbeit in immer größeren Gruppen ist, die “uns” so dominant macht. Selbst bei Akten der gegenseitigen Unterwerfung in Imperien ist es stets die Einbindung und Anerkennung gleicher Rechte und Möglichkeiten für die ehemals Eroberten gewesen, die das Imperium stabilisiert hat, indem es eine größere Gruppe zur Zusammenarbeit organisiert hat.

Bei aller Zuversicht der vorhandenen Win-Win-Strategien darf nicht vergessen werden, dass es in einem NIcht-Nullsummenspiel zwar häufig die Chance auf einen gemeinsamen Vorteil in einer Win-Win-Lösung gibt, aber ebenso auch den Ausgang, bei dem alle Seiten verlieren. Es ist so viel einfacher und schneller zu zerstören als aufzubauen.

Auf der etwas düsteren Note möchte ich den doch sonst so optimistischen Beitrag beenden. Und ich habe den perfekt dazu passenden Abschluss gefunden in einem Vortrag aus dem Jahre 2006, der genau die Gratwanderung mit einem deutlichen Anstrich schwarzen Humor verpackt: Progress is not a zero-sum game eröffnet Robert Wright mit einer Warnung: “Die Art und Weise, in der meine Weltanschauung optimistisch ist, war schon immer etwas subtil, manchmal sogar schwer fassbar.“

Beinahe 20 Jahre später ist es noch schwerer, den Optimismus zu bewahren. Aber, um es mit dem Philosophen Karl Popper zu sagen: „Es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative!“